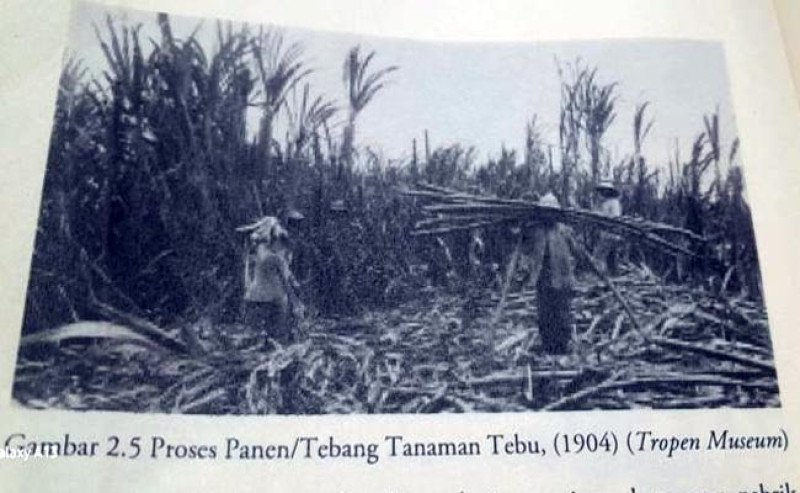

AGRICOM, MEDAN – Awal abad ke-20, deru lokomotif pengangkut tebu sering memecah kesunyian pedesaan Jawa. Buruh-buruh berpeluh mendorong gerobak sarat batang tebu menuju pabrik, sementara asap putih mengepul dari cerobong raksasa.

Kala itu, Hindia Belanda berada di puncak kejayaan manisnya: salah satu eksportir gula terbesar di dunia. Pada tahun 1930, lebih dari 179 pabrik gula beroperasi di Jawa, dengan produksi menembus 3 juta ton per tahun. Sebagian besar hasil yang diekspor, menjadikan Nusantara salah satu penopang utama industri gula global.

BACA JUGA:

- Temuan Radiasi pada Cengkeh Jadi Peringatan bagi Gagasan Ekonomi Hijau

- Komisi XI DPR RI Tanggapi Rencana Pungutan Ekspor Karet: Petani Akan Kian Terbebani

Namun, masa keemasan itu tidak berlangsung lama. Depresi ekonomi 1929, Perang Dunia II, hingga kebijakan pascakemerdekaan perlahan meruntuhkan industri yang pernah lucu ini.

Aktor di Balik Sejarah Gula

- Pemerintah Kolonial Belanda : melalui Agrarische Wet (1870) dan Suiker Wet , membuka jalan bagi investor swasta yang menguasai lahan.

- Planters asing : pemilik modal, teknologi, dan jaringan ekspor yang mengendalikan industri.

- Buruh tani Jawa : tulang punggung perkebunan, bekerja dalam sistem padat karya dengan upah minimal.

- Pemerintah Indonesia pasca-1957 : menasionalisasi pabrik gula, tetapi kehilangan keahlian teknis setelah para pekebun asing hengkang.

Catatan Kronologis

- 1870 : UU Agraria dan UU Gula melahirkan era liberalisasi perkebunan.

- 1930 : Produksi mencapai puncak, ekspor 1,5–2 juta ton per tahun.

- 1929–1935 : Depresi global mengguncang pasar internasional.

- 1957 : Nasionalisasi pabrik gula; keahlian asing hilang.

- 1966 : Indonesia berhenti menjadi eksportir.

- 1975 : Program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) gagal mengembalikan kejayaan.

Pulau Jawa menjadi episentrum industri gula berkat lahan subur, irigasi luas, dan tenaga kerja berlimpah. Rel kereta api bahkan dibangun khusus untuk pengangkutan tebu dari ladang ke pabrik. Tetapi, guncangan global, kehancuran infrastruktur akibat perang, dan nasionalisasi tanpa transfer teknologi membuat industri kehilangan daya saing.

BACA JUGA:

- Harga CPO KPBN Inacom Turun Tipis pada Senin (29/9), Bursa Malaysia Menguat

- Harga Karet SGX Sicom Senin (29/9) Naik Rp140, Tertinggi Rp28.992 per Kg

Program TRI pada tahun 1975 yang bertujuan memperbaiki kinerja justru menurunkan mutu tebu dan produktivitas. Konsumsi gula nasional terus melonjak, sementara produksi tidak pernah kembali ke era emas. Sejak tahun 1966, Indonesia berubah dari eksportir raksasa menjadi importir gula. Pada tahun 2014, produksi hanya 2,59 juta ton, sedangkan kebutuhan mencapai 5,7 juta ton. Defisit ini membuka celah bagi kartel, mafia distribusi, hingga praktik politik komoditas.

Cermin Politik Agraria

Industri gula bukan sekadar kisah ekonomi, melainkan refleksi politik agraria. Dari masa kolonial hingga republik, pola penguasaan lahan hampir tidak berubah: rakyat tetap menjadi buruh, sementara elite—dulu pekebun asing, kini birokrat, politisi, atau pengusaha nasional—menikmati keuntungan.

Yang berubah hanyalah wajah aktornya. Namun polanya tetap sama: komoditas dijadikan alat kendali kekuasaan.

Dari Gula ke Sawit: Pola yang Berulang?

Kejayaan gula hanyalah satu bab dari drama panjang perkebunan Indonesia. Setelah “manisnya Jawa” runtuh, giliran komoditas lain yang naik panggung: tembakau Deli, karet, hingga kelapa sawit.

Pertanyaan pun mengemuka: apakah sawit hari ini akan mengulangi pola kejayaan suatu saat yang rawan runtuh, atau benar-benar mampu menjadi tulang punggung perekonomian bangsa? (Erni Tanjung)